今回はXiaomi Pad 6 Proをレビューします。

昨年、オワコンだったタブレット界隈に現れ大人気となったXiaomi Pad シリーズです。正直使い物にならないローエンドタブレットが溢れていたAndroid界隈にて希望の光となりました。日本でも無印盤が展開され、鉄板商品になっています。

ココがポイント

今回のXiaomi Pad 6 Pro では最新のSoCと進化したキーボードカバー、アップグレードしたスタイラスなど全体的にブラッシュアップがされ前作以上にスペックアップが行われています。

Antutu100万点のハイスペックタブレットながら価格は5万円からと、相変わらず価格がぶっ壊れています。

今回はそれらをフルオプションで購入し、使った結果をお伝えしたいと思います。

ココに注意

個人的にタブレットはお絵描き目的でも使いますので、進化したスタイラスについても詳しくお伝えしたいと思います。

Xiaomi Pad 6 Pro スペック

まずはXiaomi Pad 6 Pro のスペックを見ていきましょう。

一番のポイントはSnapDragon 8+ Gen 1 を採用した事で劇的なスペックアップをしたことでしょう。Antutu性能は100万点にも登ります。日本で発売しているPad5がSnapdragon 860で約50万店、Pad5 ProがSnapdragon 870で約70万点だったため、大幅なスペックアップになりました。

SnapDragon 8+ Gen 1 の評価はこれまでも非常に高く、スペックと電池持ちを両立した優秀なSoCです。

ココがポイント

なお、Pad6 Pro版はSnapDragon 8+ Gen 1 ですが、Pad6無印はSnapdragon 870になります。

前作のPro版スペックが無印に降りてきた感じですね。型落ちとは言え、Snapdragon 870も全世代の出来杉君SoCだったのでよりコスパが良くなりました。

ストレージは今回私が購入したのが最小構成の8GB/128GBモデルです。その他最大で12GB/512GBモデルまでラインナップされています。前作に引き続きSDカードをサポートしないため、大容量モデルも視野に入れた方が良いかもしれませんね。メモリはLPDDR5/ストレージはUSF3.1となり、この変は最新のハイエンドからはスペックダウンされています。

ディスプレイは11インチ 横2880px 縦1800pxの2.8Kで、LCDパネルを採用しリフレッシュレートは144hzをサポートします。

ココがポイント

ディスプレイが有機ELで無く液晶な部分がポイントです。

ネガティブに思えますが、前作も液晶で正直有機ELとあまり差を感じない高品質なディスプレイだったためこの変は杞憂でしょう。

今回は専用のトラックパッドキーボードケースや、さらに進化した専用スタイラスなどのアクセサリーも豊富です。その他、クアッドスピーカーや、67Wの急速充電に対応するなど、まさにハイエンドタブレットという構成ながら、価格は5万を切り、4.8万円からとなっています。

他メーカーのハイエンドタブであれば倍以上の価格になってもおかしくないスペックですが、そこはさすがのXiaomiでしょう。

Xiaomi Pad 6 Pro デザインチェック

Xiaomi Pad 6 Pro のデザインを見ていきましょう。

筐体はフルアルミとなっており、高級感あふれる質感になっています。

11インチと、タブレットの中でも比較的大きめです。

背面のカメラユニットは、メインストリームのXiaomi 13 シリーズのカメラユニットを踏襲しており、タブレットとしては大きめのカメラユニットになっています。カメラユニットはPro版が50MPで、無印盤は16MPとここでも差別化されていますね。

本体の下側には、キーボードを接続するための端子がついています。

サイドに回ると、側面は大分フラットになっており板感が強いですね。本体上部にはスタイラスペンを充電するマグネットエリアがありますね。音量ボタンは端の方に設置されています。

左サイドには指紋認証を兼ねた電源ボタンがついています。

左右にはスピーカーがそれぞれ二基ずつ配されクアッドスピーカーになっています。

ディスプレイは11インチの液晶です。ここは後ほどしっかり見ていきましょう。

厚みは6.51mmで、数値では薄いんですが、実際にもって見ると、重量感からズッシリとしていますね。実際の重さは490gと、タブレットとしては普通だと思いますが、フルアルミのため重く感じるのかもしれませんね。

キーボードケースとスタイラス

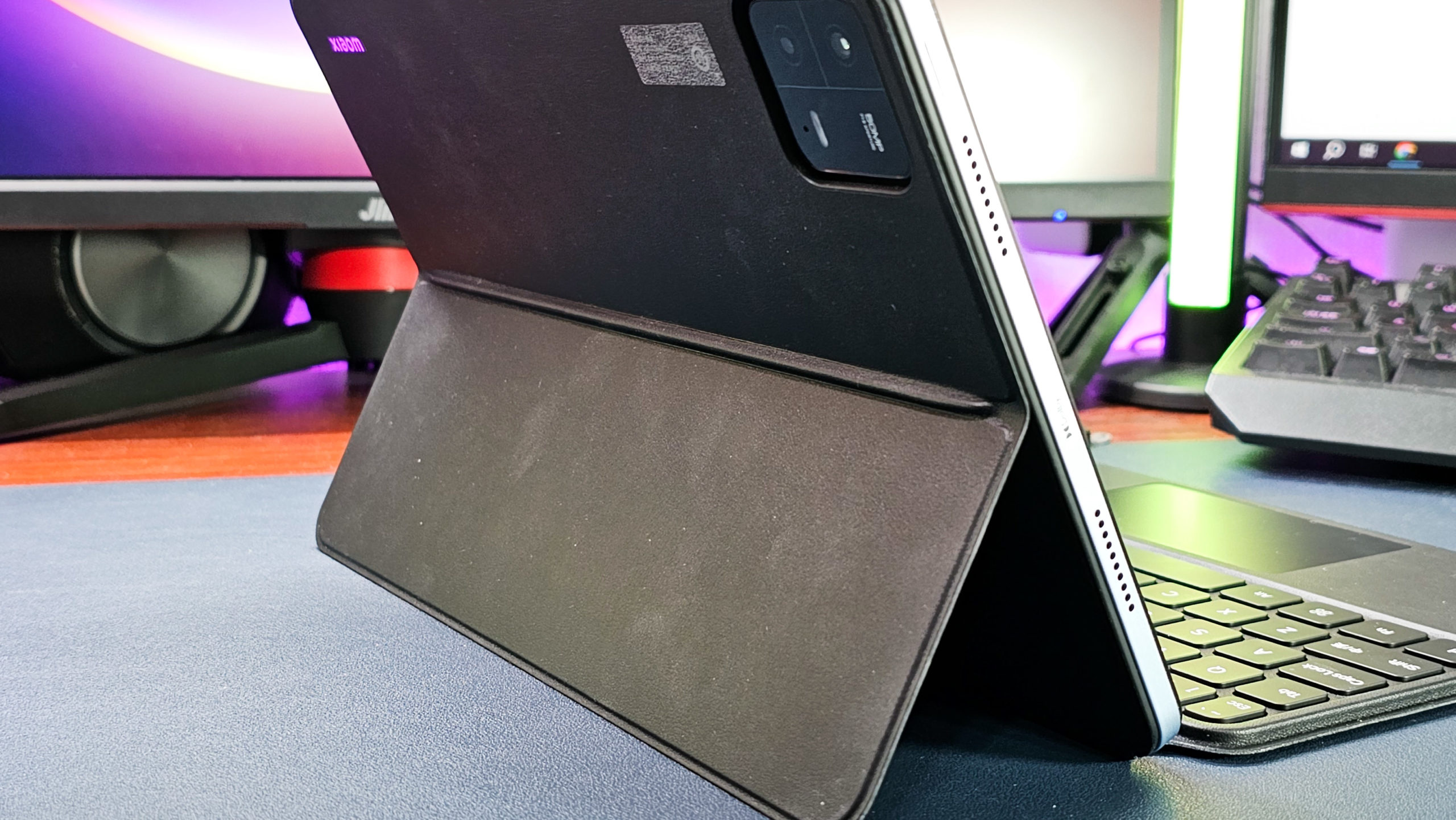

今回はマジで使い倒そうと思ったので専用のキーボードケースと、スタイラスも準備しました。

まず、キーボードケースについては合皮ながらかなり質感が高く、レザーケースのようです。高級感がありますが、それなりに重たいです。

本体への取り付けは、端子を合わせるだけでマグネットで協力に張り付きます。

大型のタッチパッドが付いているのが特徴で、操作感はMac BooKのように軽快です。

カバーの裏側には同素材で作られたスタンドがついています。結構硬めでしっかりとしているので折るように立てましょう。

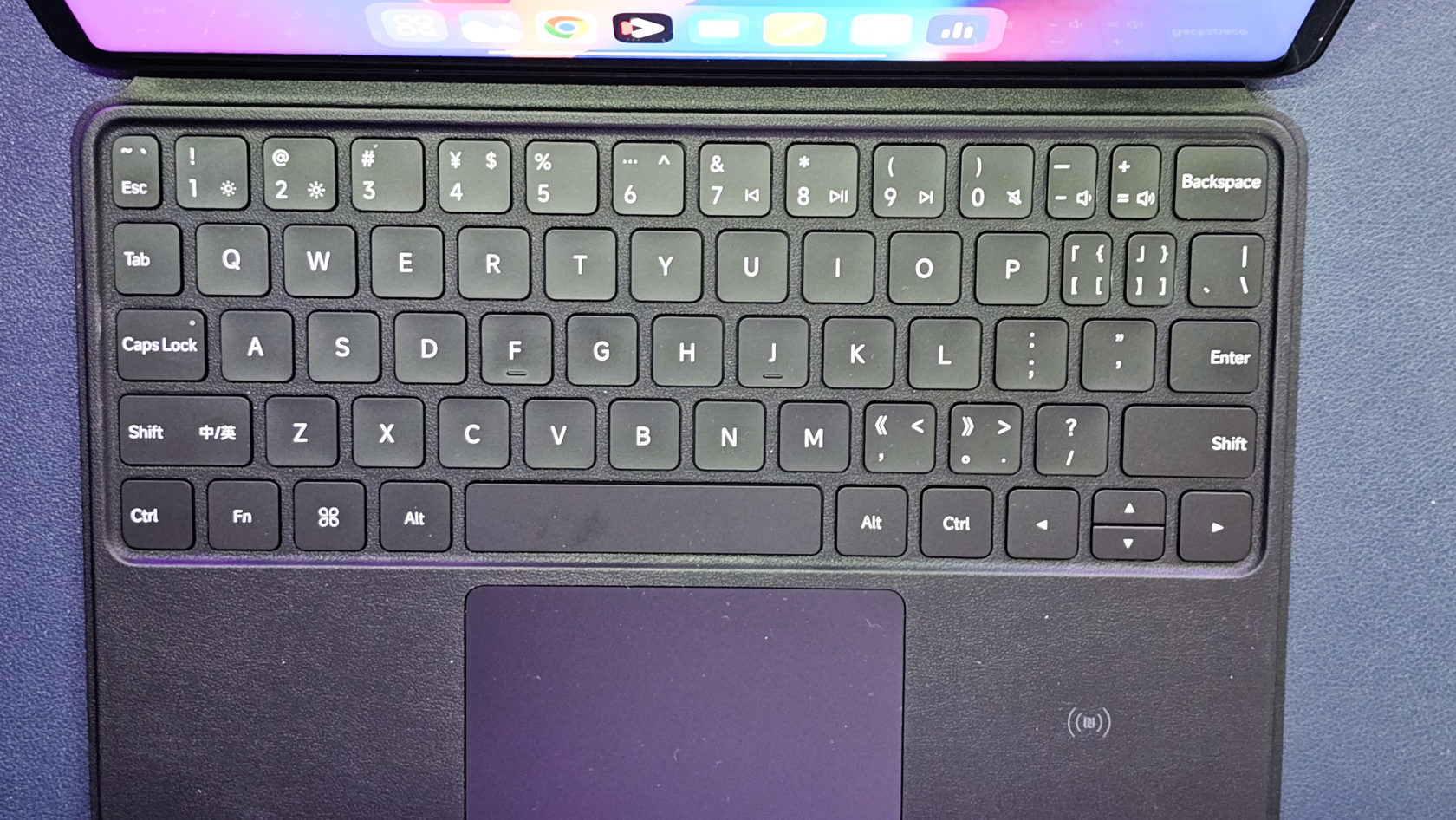

キーボードには、バックライトまでついています。タブレット本体より給電します。LEDの輝度もしっかりとしており、見やすいです。不要な人は、タブレット側の設定で変更する事も可能です。

打鍵感は浅いですが、しっかりとキーボードの触感があります。安物のようにフニャついている訳でも無く、確かに打ち込んでいる感覚はありますね。

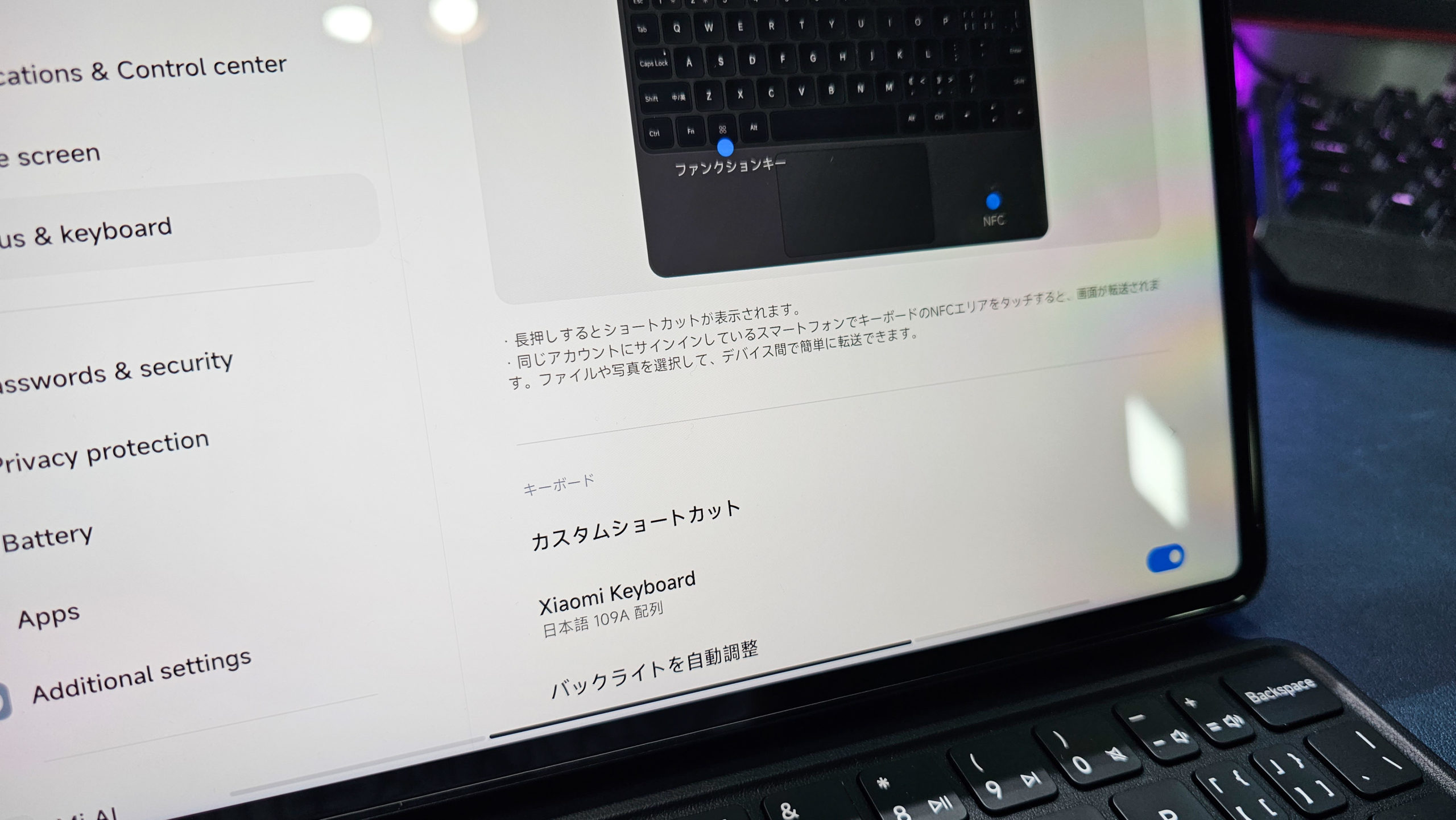

もちろん、中華版なのでキーボード配列は特殊なものです。設定から日本語キーボード配列が選べるので、使い勝手は悪くありませんね。

キーボードの設定画面は何故か日本語化がしっかりとされています。日本版でもキーボードカバーは期待できるのでしょうか?

また、キーボードにはNFCも搭載されており、MIUI14を搭載したスマートフォンと、コンテンツを簡単に共有する事ができます。今回是非試したかったんですが、Xiaomi 13 UltraをGLOBAL化してしまったことでこの機能が潰れてしまいました。

閉じた状態だと重めの辞典ぐらいの質感はありますね。実際に測ると約1Kgで、かなりヘビー級です。

スタイラスは本体上部に専用のエリアが存在し、添えるだけでマグネットで吸着し、自動的に認識をします。スタイラスについてはまた後ほど詳細をお伝えします。

全体的にハイエンドらしい質感をしており、スペックももりもりなためワーク環境として豪華な使用です。

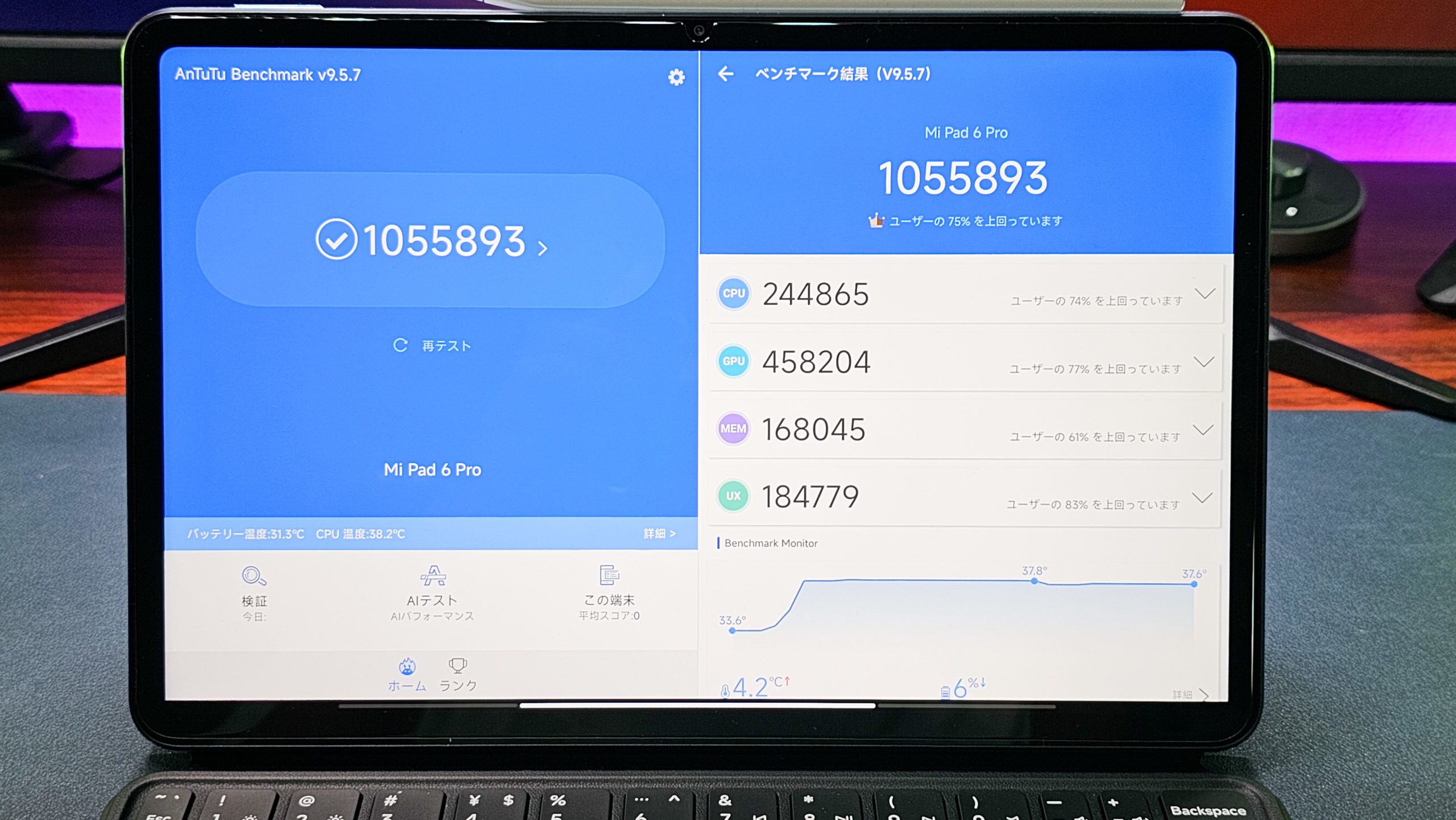

Antutu100万!SnapDragon 8+ Gen 1搭載

SoCはSnapDragon 8+ Gen 1 を採用しています。省電力性とスペックを兼ね備えた非常にコスパが高く人気のSOCです。

Pad5 Proが発売された時はSnapdragon 870のスペックに歓喜しましたが、それを余裕で超えるハイエンドスペックです。

実際にAntutuベンチマークでの結果は102万点と非常に高く、前作の870では70万点ほどだったのもあり、いかに進化しているかがわかりますね。

- Xiaomi Pad 6 Pro Snapdragon 8+ Gen 1 …100万点

- Xiaomi Pad 6 Snapdragon 870 … 約70万点

他のメーカーに目を向ければ、Galaxy Tab S8がSnapDragon 8 Gen 1 で型落ちながら10万を超えていたりします。

このXiaomi Pad 6 Pro と同等のスペックで出したらばとんでもない値段になりそうです。

androidタブレットについては、日本国内で中々に苦戦している状況が 続いています。それは主に2〜3万の一番人気がある価格帯で、未だにUNISOCやHelioといった低い性能のSOCを積んだタブレットで溢れているからです。

もしこのXiaomi Pad 6 Pro が日本で出れば‥と思ったりしますが、おそらく出ないでしょうね。もし出たとしてもPad6無印でしょう。

11インチ LCDディスプレイ

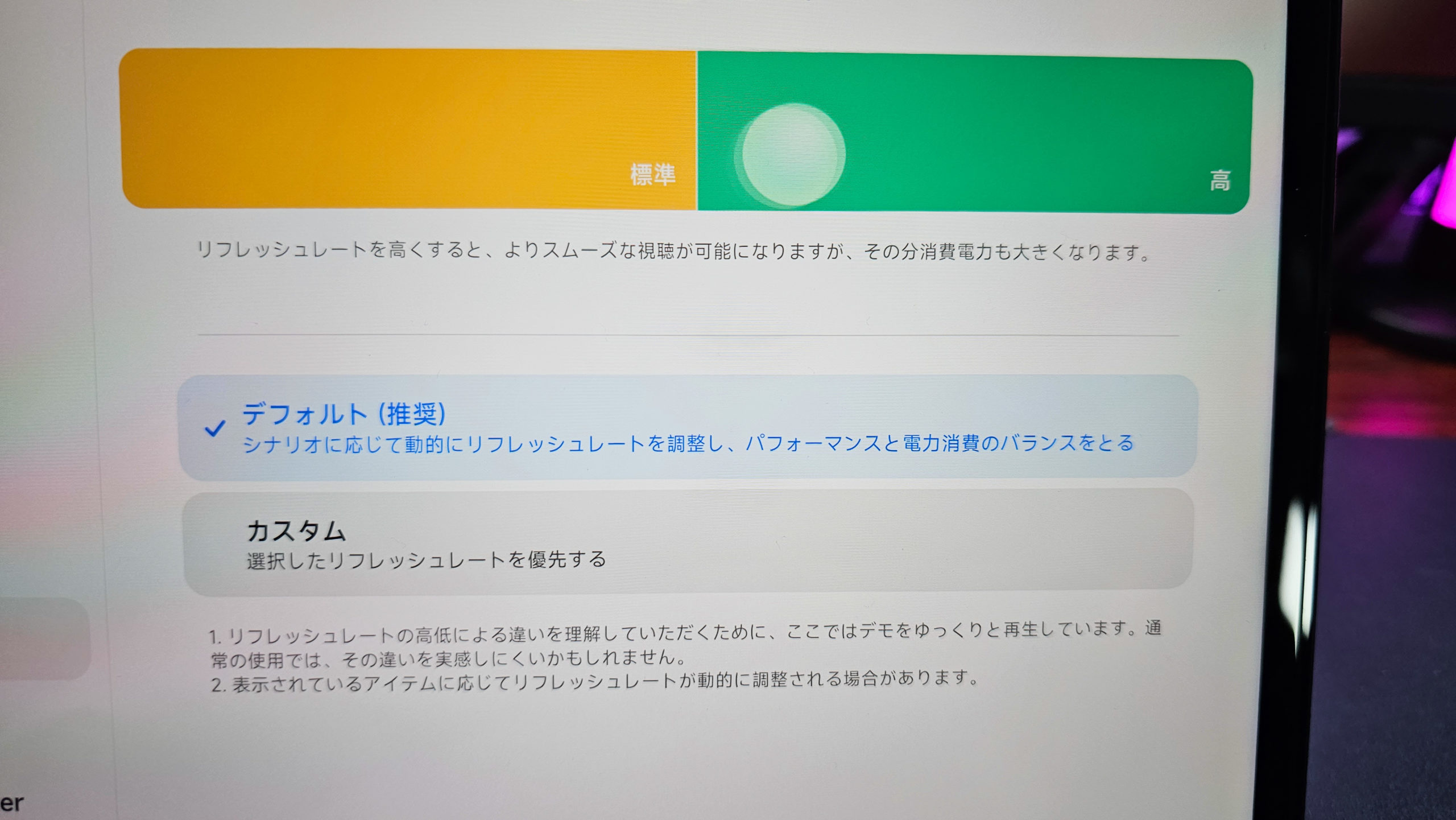

ディスプレイは11インチの2.8Kで、高解像度なディスプレイが採用されています。その他、リフレッシュレートは144hzで前作よりも向上し、よりヌルヌルな動作感を実践しています。

ここで気になるのが液晶を採用しているという点でしょう。ここも前作から引き継がれています。有機ELになれてしまった目で、液晶がどう見えるかはポイントでしょう。

左Lenovo(有機EL) : 右Xiaomi (液晶)

結果としては液晶というネガティブさを一切感じないとても美麗なディスプレイです。さすがにXiaomiレベルともなると液晶の品質も高いので、個人的にはこの液晶で大満足です。

参考としては、LenovoのXiaoxin Pad Proの有機ELとの比較です。さすがに黒の色の引き締まりと、視野角について有機ELのXiaoxin Padに譲りますが、そこまで大きな差があるか?と言われれば微妙です。

通常使用時の最大輝度は公称値550nitとなっています。Xiaoxin Padが600nitで、それと比べても輝度は大きく差はありませんね。

リフレッシュレートも前作の120hzから、144hzとなったことで前作以上にヌルヌル動作です。

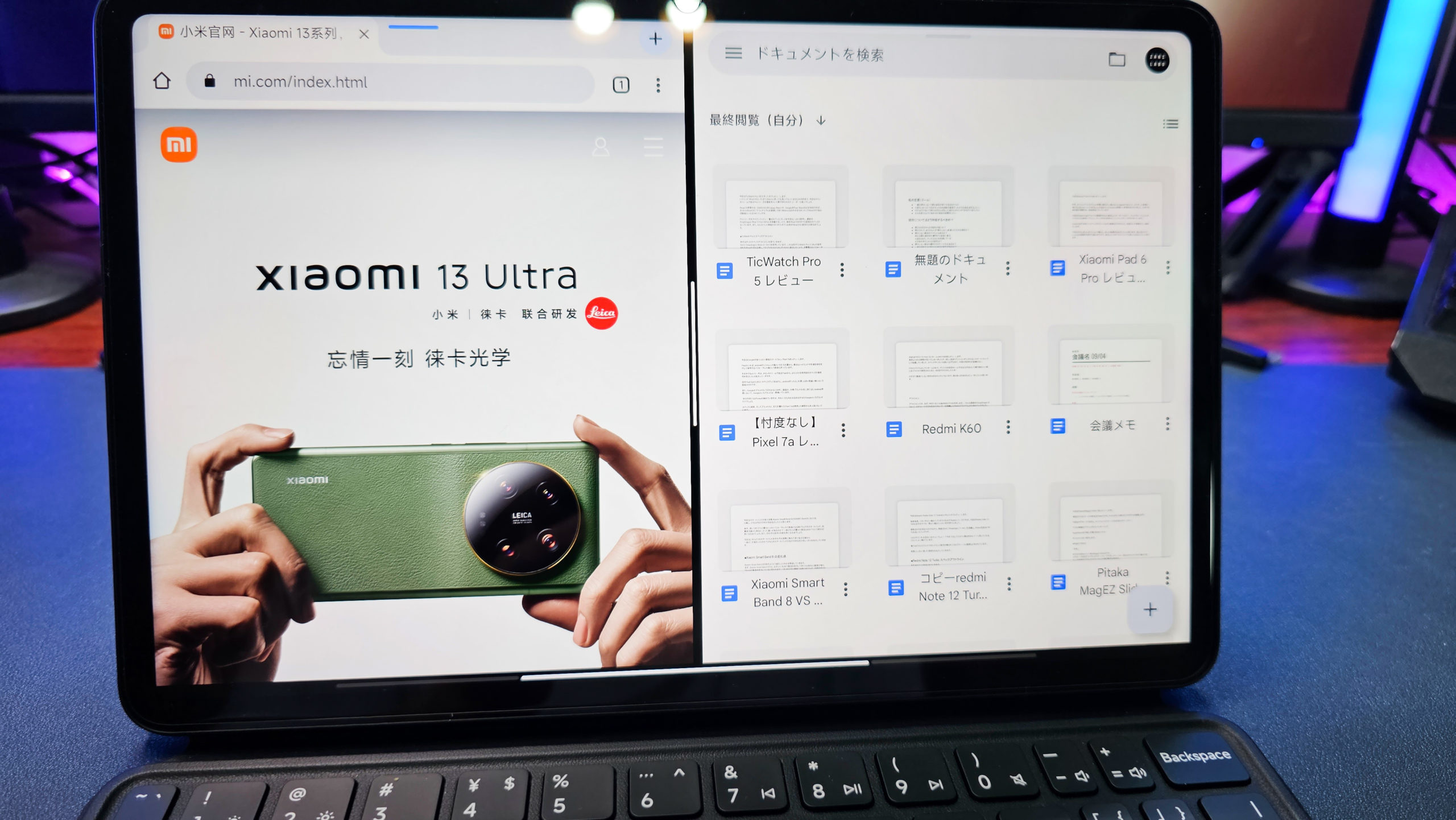

大画面を活かせるように三本指で画面をスワイプすると簡単に画面を分割することができます。

左に資料、右にエディターといった作業がはかどるでしょう。

また、それぞれのウィンドウにホップアップウインドウも配置できるので分割とポップアップで合計4つのアプリを画面に出すことが出来ます。

WideVine L1

- NetFlix

- AmazonPrime

WideVineはもちろんL1で、NetFlixとAmazonPrimeビデオともに最高画質でのストリーミングに対応していました。

スピーカーが劣化 クアッドスピーカーに

前作Xiaomi Pad 5 Proでは圧巻のオクタスピーカーを搭載していました。左右それぞれ4基ずつ配されたスピーカーは圧倒的な音質で、これまで触ってきたスマホとタブレットの全てと比べても素晴らしい性能でした。

今回のXiaomi Pad 6 Pro はというと、残念な事にクアッドスピーカーへとデグレードされてしまいました。

ココがダメ

音質も前作は鳴った瞬間に「はっ?!」となりましたが、今回は明らかに劣化したなぁ‥という印象です。

もちろんベースはDolby Atmosに対応したスピーカーなので基本は良い音なんですが、いかんせん前作のオクタスピーカーと比べると大分見劣りしますね。音の圧と、細かな音が潰れているように感じます。

スタイラスはどう進化した?

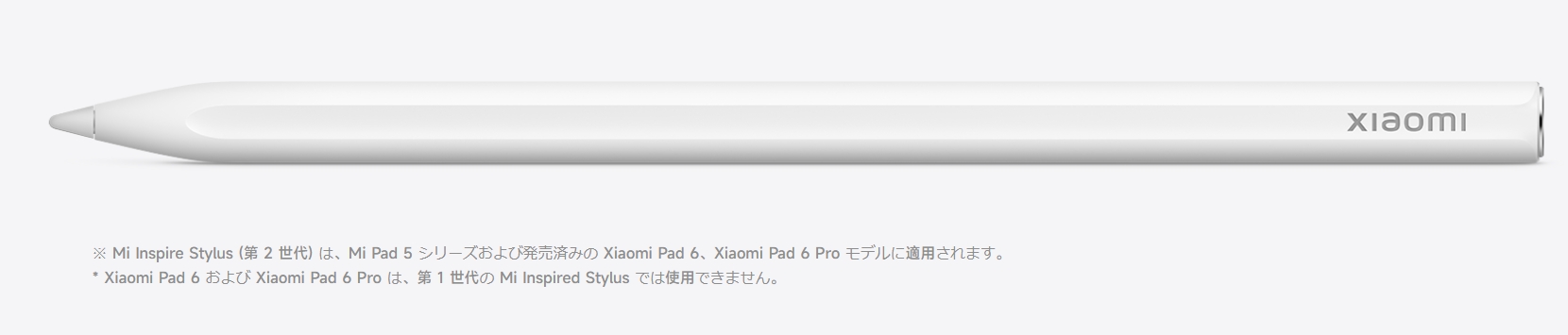

今回、スタイラスは第2世代へとアップグレードしています。前作に比べてより低遅延となった事、よりペーパーライクなフィーリングを目指したとうたいます。スタイラスは専用設計で、初回は、本体上にスタイラスを設置する事で接続します。前作同様にスタイラスは専用設計で、他社製のスタイラスとは互換性がありません。

前作と互換性無し!!

これはめちゃくちゃ大問題ですが、Pad6では前作のスタイラスペンをサポートしないと記載があります。 手元に前作のスタイラスが無いため検証出来ませんが、正直この仕様はダメダメでしょう。

スタイラスペンはCN版で7000円、日本版は14000円ほどする高級品です。スタイラスを使いたい場合は新規で買い直す必要があるっていうのはさすがにお粗末すぎませんか?互換性もたせるべきでしょう。

ただでさえ前作のスタイラスは入手性が悪く、やっと手に入れたって人も多いはずです。

ちなみに、今回の第2世代スタイラスはPad5で使用出来るというのも頭をひねる部分です。そこは互換性を持たせられるのに何故と思います。

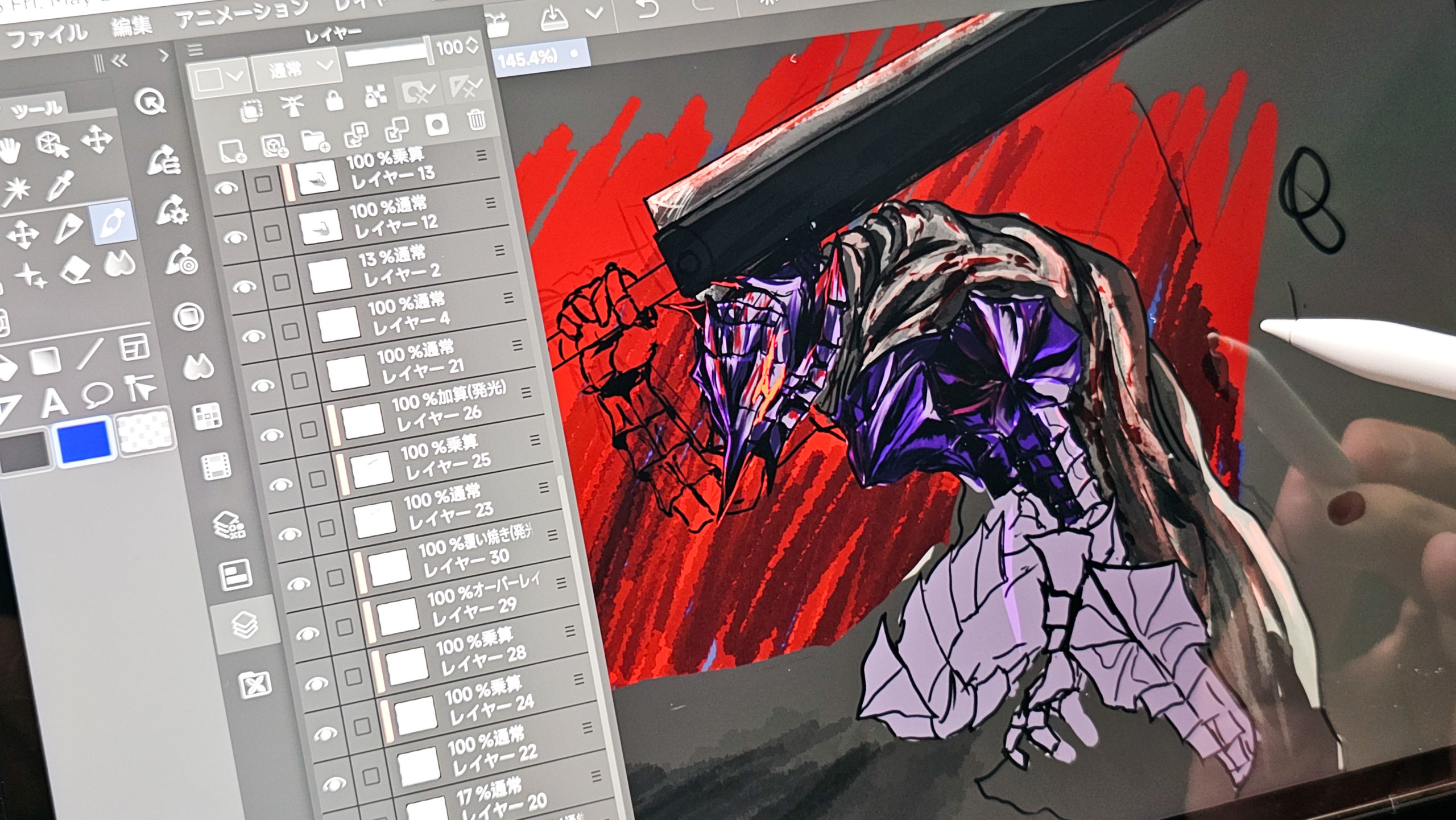

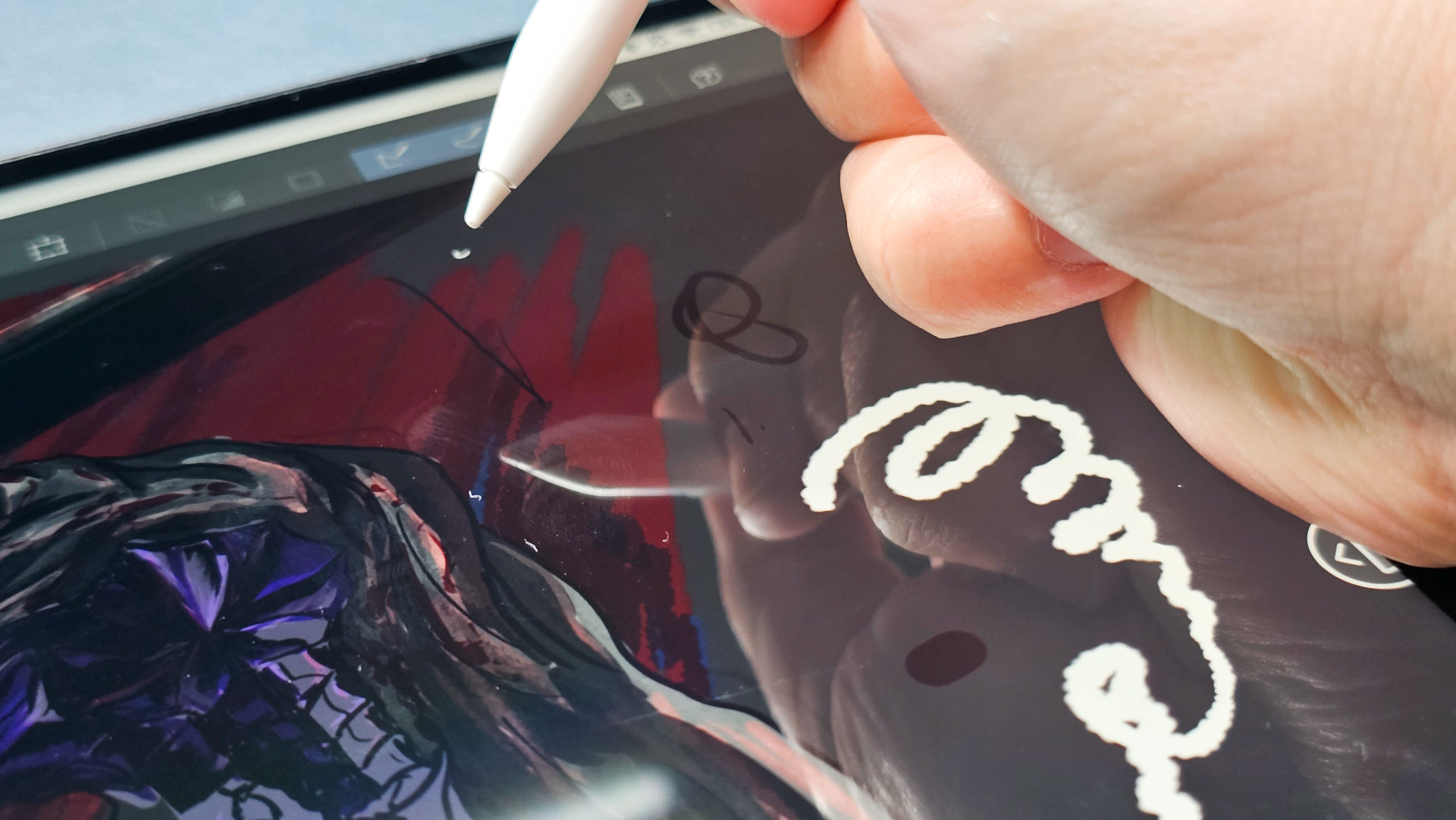

実際のペイントソフトでの検証

実際に人気のペイントソフト CLIP STUDIOで使用してみました。

クリスタでの動作感は前作よりも大分良いと感じますね。スペックがぐんと上がった事で多層レイヤーになった時の動作感がより安定していると感じますね。

前作Pad5 Proでは、絵が複雑になってくると、ブラシを変更したり、サイズを変えたりといった動作を行うと本当に一瞬ですがプチフリが起きていました。

今回のXiaomi Pad 6 Pro ではそれが大分改善されています。

お絵描きタブレットとして使うのならば、メモリーは少し多めに積みたいです。私のように8GBだとやや心もとないように感じます。

肝心のスタイラスについては、遅延が短くなっているように感じますね。これも体感的なものですがペン先を細かくストロークする際に、描画が始まるタイミングがより早く始まるような印象です。

前作では過敏だったパームリジェクションも、しきい値が大分高めに設定されています。ペンの位置が大分高めでも効くようになりました。また、有効化する時間にややディレイが入ることで、意図としない描画を避けやすくなりました。ここは明確に変わっていると感じました。

ただし、前作のスタイラスペンから劇的な書き心地になっているか?と言われると微妙なラインです。第2世代という事でもっと低遅延なことを期待しましたが、大きな差は無いとも言えますね。

なので、余計にスタイラスに互換性が無いっていうのはナンセンスだなと感じてしまいます。

ゲーミング性能

ゲーミング性能を見ていきましょう。大画面のタブレットで快適なゲームプレイをしたい!というのは多くの人が感じている点でしょう。

現時点で日本国内で発売している格安タブレットの多くは、ゲーミングといいながらも実際はプレイに耐えないものがほとんどです。

ココがポイント

今回Xiaomi Pad 6 Pro に採用されているSnapDragon 8+ Gen 1 は、ハイエンド端末でも採用される非常に優秀なSoCで、ゲーミングについても定評があります。

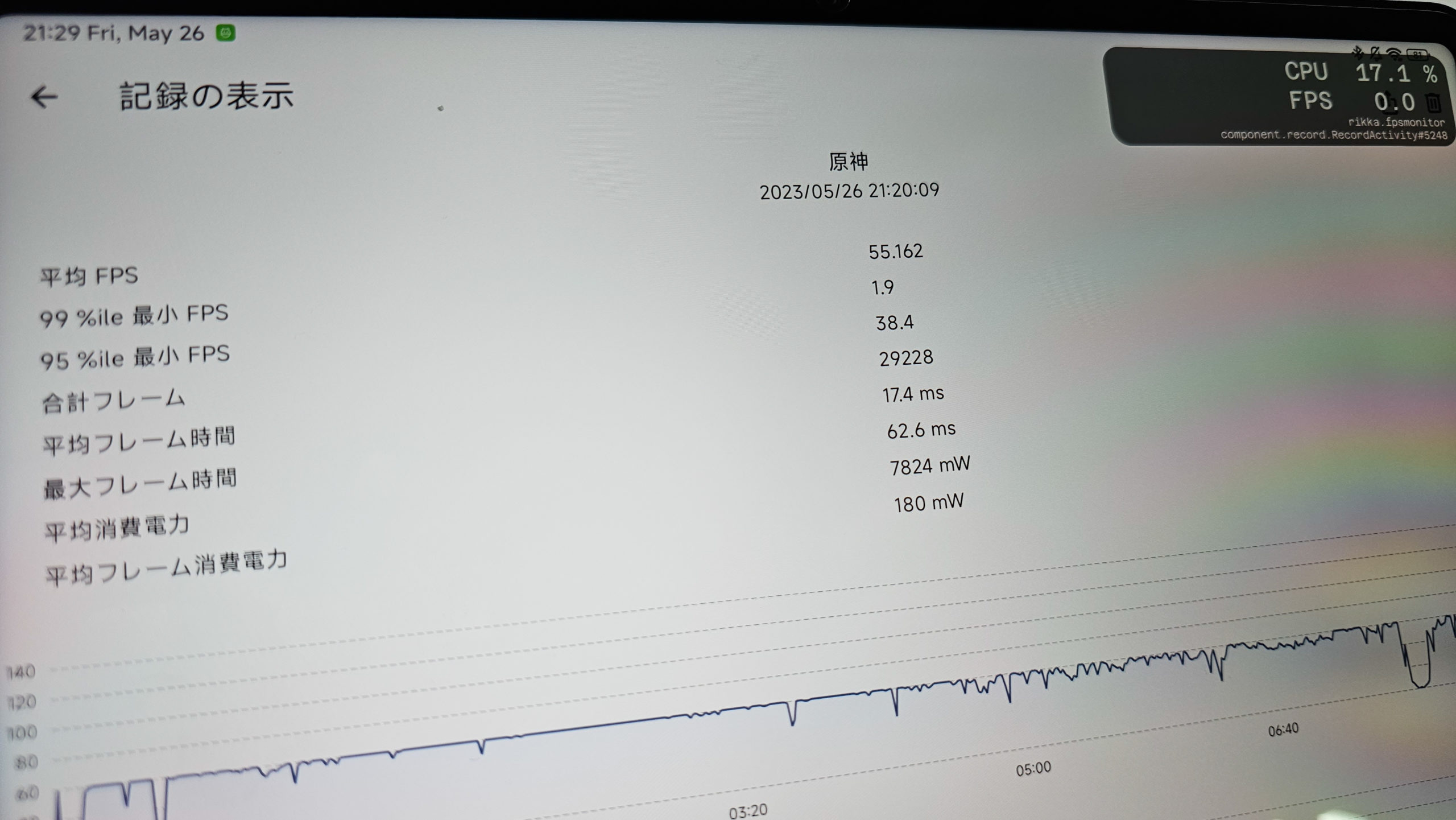

ゲームベンチとも言える原神で見ていきましょう。

バッテリーが少ない場合はスペックが著しく下がる

一点注意点としては、バッテリー残量が少ない状態でプレイをすると、フレームレートがガクッと下がり、プレイに耐えないレベルになります。バッテリー残量とともに自動的に性能を落とし、省電力になっているようです。スマホのMIUI14ではバッテリー設定で、強制的にパフォーマンスを最大にする事ができますが、Pad UIではその設定がなくなっています。

自分でバッテリーパフォーマンスを変える事が出来ないため、バッテリー残量が少ない場合は素直に充電するしかありません。

通常はとても快適な動作感!

バッテリー残量があれば、SnapDragon 8+ Gen 1 の正しいスペックが発揮されます。

公称値は30分のプレイで平均58.7fpsとうたいます。実際に30分ほどプレイした結果としては、平均で55fpsという結果になりました。もともとSnapDragon 8+ Gen 1 の性能は非常に高く、ゲームプレイにおいては抜群の快適さです。それにプラスして、タブレットという大型な筐体のお陰で熱処理がうまく行っています。

前作Pad5 Proもスナドラ870を搭載する事で、パフォーマンスは高かったですが、現役のハイエンドスペックと比べるとやはり大分差があります。念願のゲーミングタブレットと言っても良いでしょう。

カメラ性能

カメラ性能を見ていきましょう。普段はタブレットのカメラはオマケみたいなものだと考えているのであまり気にしませんが、今回のPad6ではPro版の差別化として、無印が16MPなのに対して50MPと画素数が強化されています。

タブレットでのカメラって業務レベルだと結構需要があったりします。たとえば保育園や施設などの日常を発信する必要がある場所では、スマホよりタブレットのほうが用途に合うようです。実際に業務の世界ではタブレットで写真を撮り、そのままインスタなどにアップしたりという用途が多いようです。

タブレットのカメラという事で、おまけかと思いましたが、思ったよりも綺麗に物撮りが出来ています。キーボードと合わせてブロガーなんかにも良いかもしれませんね。

バッテリー性能

バッテリーは8600mAhを搭載しており大容量です。67Wの急速充電にも対応しています。

また、画面が一定期間OFFになると、ディープスリープモードに移行します。このモードでは最大47日の待機時間になるとうたいます。実際そこまで放置するかは別として、仕事や、個人利用で2〜3日放置する場面は私も多々あります。

これまでのタブレットではその時点でバッテリーが切れかかっていて使いたい時に使えないという失敗を何度もしています。

ディープスリープモードは復帰も早いため、こういった細かい部分はハイエンドタブレットらしい機能です。

67Wの独自充電は、8600mAhという大容量であっても約1時間で満充電にできます。

残念なポイント

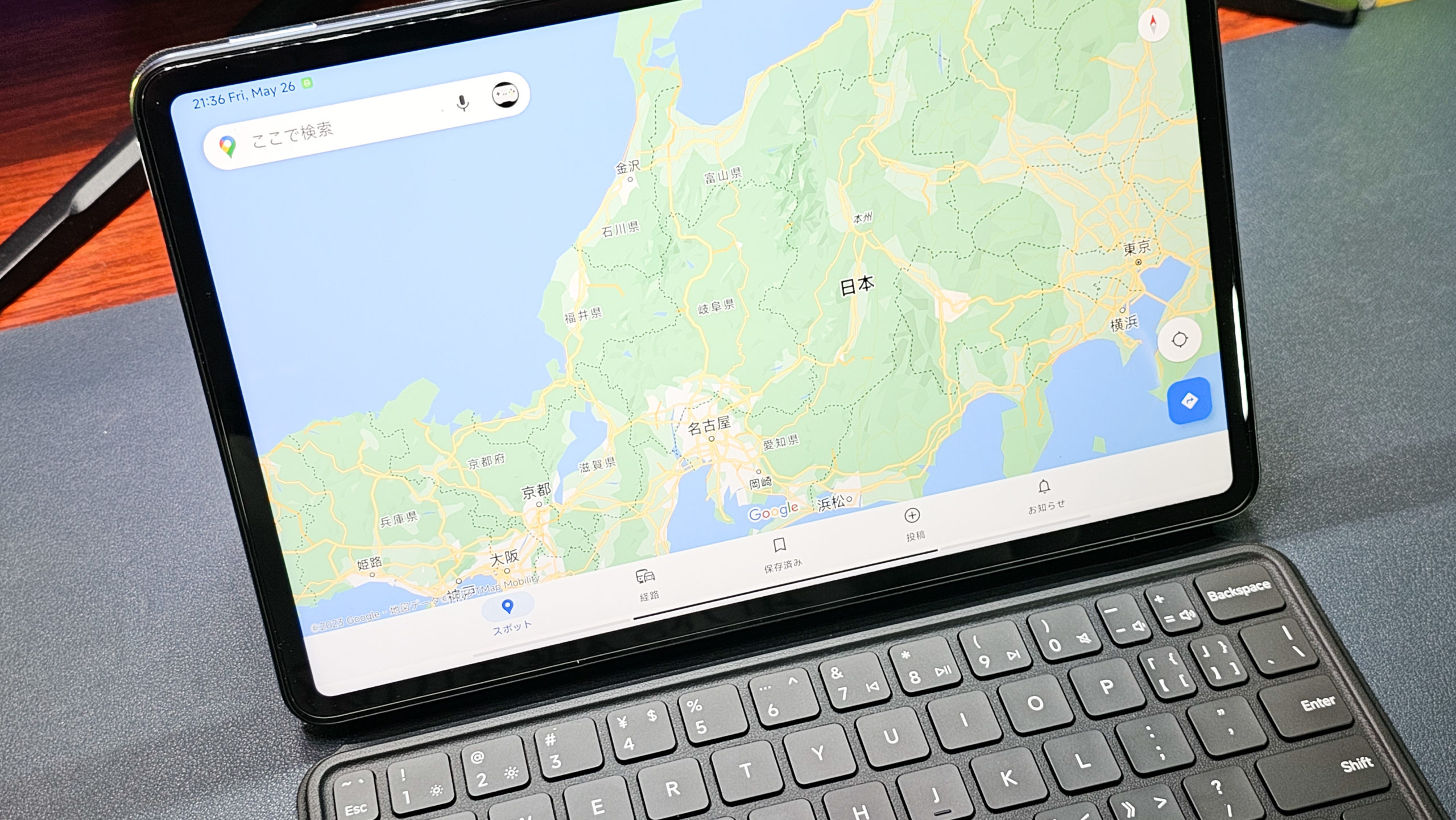

GPS非搭載

何とGPS非搭載です..このクオリティの端末であれば付いているのが当たり前かと思いきや、タブレットに関してはGPSはコストカットポイントでしたね。目立たない部分でコストカットはやはりされますね。

ただ、昨今 格安のタブレットでも車載需要など見込んでGPSは対応する事も多く、今どき非搭載なんだ‥とも感じますね。ていうか、前作のPad5 ProはGPS搭載していたのに、これは改悪です。

ココがダメ

車載でのナビ使用など、そういった用途には向いていないため注意が必要です。

Xiaomi Pad 6 Pro 日本版は出るのか?

多くのかたが気になっているのは、日本版が出るのかどうかという事でしょう。この件に関してはまだ情報はありませんが、例年通りであればPad 6 Proを販売せず、Pad6のみ発売するのでは?と考えます。

Pad6無印はSnapdragon 870を採用しており、前作Pad5 Proに近いスペックです。前作の上位グレードが型落ちで降りてくるっていう感じですね。

正直、Pad6 Proを出してほしいところですが、SnapDragon 8+ Gen 1 搭載したものは絶対に日本では出ないと思います。また、Pad5では後半に値上げも実施されて、現在五万円半ばほどになっています。

ココに注意

今回のPad6も中国版の価格に数万は載せて出るのでは?と考えます。

価格が据え置きであれば日本国内の数少ないハイエンドタブレットとなるでしょうが‥期待通りにはいかなそうだなぁと個人的には思っています。